팟캐스트 사주방송 듣기 : http://www.podbbang.com/ch/9519?e=21834599

體와 用 / 나 자신과 내가 하는 일

음양에 관한 설명과 체와 용에 관한 부분을 설명했습니다.

www.podbbang.com

[음양기초] 體와 用 / 나 자신과 내가 하는 일

@ 음양(陰陽)이란 무얼까?

더위 / 추위

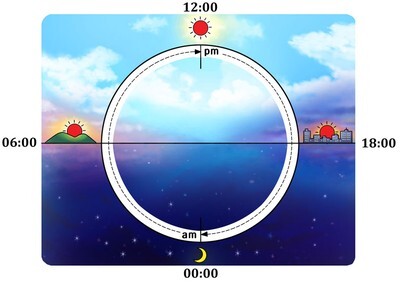

낮 / 밤, 빛 / 어둠

시간에도 음양오행이 있다. 1년을 놓고 봄 여름 가을 겨울 이라는 사계절이 있다면 하루를 놓았을떄 조주석야(朝晝夕夜)가 있다. 아침부터 木이 시작되고 낮에 火가 드러나고 저녁에 金이 발달이 되고 밤에는 수면하는 시간이 된다.

계절도 마찬가지다.

봄에는 목기운이 강한 때다. 만물이 소생된다. 꽃도 피게된다.

여름이 되면서 꽃이 핀 다음 열매로 전환이 되어서

가을에 이르러 열매가 익으면 추수를 한다. 수확을 한다.

겨울에는 만물이 시들고 날씨가 추워지며 음기가 가장 극성하다.

사람들이 밖에서 활동하기보다는 안에서 갈무리하고 봄이 오는 준비를 한다.

음양이라는 것은 남자와 여자로도 비유할수 있다. 남자는 활동적이고 여자는 정적인 형태로 설명할 수 있다. 힘의 강약이나 기본신체구조상 골격을 보아도 남자가 월등한 신체조건을 타고 났다.

그래서 외부의 일은 남자가 적합하고 내부의 일은 여자가 도맡아서 하는 부분이 내외로 형성이 된다.

남자가 양으로 형성이 되고 여자가 음으로 형성이 된다.

남녀의 대립적 구조를 보면 서로 편을 갈라서 싸우는 모습을 볼 수 있다.

그런데 자세히 보면 남녀의 문제가 아니라 음과 양의 문제이다.

남자 안에서도 남자들끼리 싸우고

여자안에서도 여자들끼리 싸운다.

양 안에 음양이 있고

음 안에 음양이 있다.

남자로 태어났지만 음이 더 강한사람이 있을 수도 있다.

보편적으로 봤을 때는 남자가 양인 것은 확실하지만 절대적으로 남자를 양으로 놓고 끝내면 안된다.

이런식으로 보면 공부가 어려워 진다.

음양을 절대적으로 해석할수록 공부는 물건너 간다.

양 안에 음이 있고 음 안에 양이 있다. 불상리(不相離)·불상잡(不相雜)이다.

서로 떨어질수도 없고 섞일수도 없다. 남자안에서도 음양이 있고 여자안에서도 음양이 있다.

* 불상리 불상잡 : 이것은 이(理)와 기(氣)의 관계 즉 음과 양이 서로 떨어질 수도 없고, 섞일 수도 없는 혼융무간(混融無間)한 관계에 있음을 설명하기 위해 이이(李珥 ; 1536~1584)가 『성학집요(聖學輯要)』에서 강조한 말이다.

그렇기 때문에 싸울 필요가 없다.

보수와 진보의 정치적 성향을 가지고 대립을 하기도 하는데 보수안에서도 싸운다. 진보안에서도 싸운다.

안에서 음양이 나눠진 것이다.

서로가 음양을 혼재하고 있기 때문에 어디에서든 대립적 구도는 형성되어있다.

그러한 음양의 틀을 먼저 인지하고 형성시켜야한다.

이것이 꼭 정답이라고, 절대적이라고 생각하는 부분은 명리공부를 하는 것에 있어 배제를 해야 한다.

음과 양은 관점마다 다르다는 생각을 해야한다.

상대적인 부분이기 때문에

내가 음일 때 남이 양이 될 수 있고

내가 양일 때 남이 음이 될 수가 있다.

사용자의 입장만 생각할 것이 아니라 사용되어지는 입장도 생각해야 한다.

예를들어 내가 말은 잘하고 운동을 못하면, 말을 할때는 양이 되고 운동을 할때는 음이 된다.

공부를 잘한다고 하면, 공부를 할 때는 양이 되고 게임을 할 때는 음이 된다.

양은 드러나는 것, 기운이 펼쳐지는것, 속도가 빠른 것.

음은 속도가 점진적인 것. 초기에 드는 힘보단 뒷심이 강한 것.

사람관계를 하다보면 섬세한 사람이 있고 예민한 사람이 있다. 사소한것들을 담아두고 쉽게 떨쳐내지 못하는사람들은 뒤끝이 강하다고 하는데 보통은 뒤끝이 강해지고 싶어도 금방 잊어버리는 사람들이 많다.

그러한 것을 담아두고 풀릴 때까지 계속 얘기하는 사람들은 집요하다. 그만큼 꼼꼼한 부분도 있다.

긍정적인면과 부정적인면을 같이 가지고 있는 것이다.

그런 사람들이 남을 챙긴다고 하면 사람을 잘 챙긴다.

반면에 뒤끝이 없고 쉽게 털어버리는 사람은 남을 챙기려고해도 결국 까먹는다.

관계할 때 좋은점은 있지만 중요한 것을 맡길 때는 쉽지 않다.

결국은 사람마다 용도에 따라서 다르다는 것.

명리는 체를 가지고 그 사람의 길흉화복을 점치는 것이다.

명리도 점을 치는것이고 주역이나 육임, 기문둔갑도 점을 치는 것인데 지금 현재 상황에 대한 용을 치는것과 체를 점치는 것이 있다고 한다면 체를 점치는 것이 명리학이다.

생년월일시로 정해져있는 판이다.

태어날때부터 죽을때까지 가지고가는 나의 체(體)다.

반면 타로카드점이나 주역은 점을 칠 때마다 달라진다. 다른 괘가 나온다.

수비학과 오컬트 상징으로 구성된 타로카드

주역은 8개의 도형으로 이루어져 64가지의 경우의 수로 점을 치고 운기를 확인한다.

지금은 운영되지 않는 역조아 작괘 사이트..ㅠㅠ

난수를 발생시켜 8괘 2개로 작괘하여 64개의 경우의 수로 운명을 추단한다.

그림은 본괘(本卦)의 현재상황 / 호괘(互卦)의 내부상황 / 지괘(之卦)는 결과를 의미한다. (가인之기제괘)

응한 것에 해석하는 것이 달라지니 용(用)이다.

어떤 때는 칼이 필요하고 어떤때는 가위가 필요하다. 필요할 때 쓰는 것으로 연결이 된다.

용(用)을 점친다는 것은 그때그때 변한다는 것이다. 매일 칠 수 있다.

칠 때마다 달라지니 중심을 잡기가 어렵다.

친것에 대한 패턴이나 일관성을 두고 흐름을 예측할 수는 있지만 체(體)를 잡기에는 어렵다.

용(用)이라는 것을 설명하자면 내가 사회적인지 개인적인지에 따라서 필요한 것이 나뉜다.

사람들과 어울려서 소속감을 가지려면 대인관계도 잘 해야하고 처세술도 필요하다.

그때마다 다른부분이 있다.

그것이 용(用)이다.

체(體)는 사람 자체를 보는 것 이고 마음을 보는 것이다. 꼴을 보는 것이다.

용(用)을 보는 것은 그사람이 하는 일을 보는 것이다.

뭐하는 사람인지를 보는 것은 용(用)을 보는 것이다.

1. 당신은 뭐하는 사람인가? = 용(用)

2. 당신은 어떤 사람인가? = 체(體)

어떤사람이냐?라고 묻는 것은 그사람이 가진 체(體)를 보는 것이다.

무엇을 하는지는 중요하지 않다. 그 사람 자체가 어떤 사람인지를 보는 것이 體다.

사주를 볼 때 체를 본다는 것은 내 자신의 꼴을 인지하는 것이다. 정신적인지 현실적인지, 사회성이 있는지 개인성이 강한지, 육체적으로 단련이 되어있는지 정신적으로 단련이 되어있는지.

그러한 부분으로 나는 어떤사람이고 어떤사람을 좋아하는지 나눠서 먼저 관찰하는 틀이 중요하다.

사주를 보려고 하기전에 그런 작업이 먼저 끝나야 하는데 구구절절 甲乙丙丁만을 외우고 있다.

결국은 중심이 잡히지 않는다.

글자 하나하나 개별적으로만 익히려고 하다보니 배우고나서 물어보면 답을 잘 못한다.

중심이 없기 때문이다.

사주를 보기전에 체(體)와 용(用).

음양을 나누는 것을 익혀야 공부하기가 수월하다.

'[음양] 팟캐스트' 카테고리의 다른 글

| [왕초보 사주 기초] 06. 오행(五行)의 중요성 (1) | 2023.11.14 |

|---|---|

| [왕초보 사주기초] 05. 음양(陰陽)의 중요성 (1) | 2023.11.14 |

| [왕초보 사주기초] 04. 궁(宮)의 중요성 (1) | 2023.11.14 |

| [왕초보 사주기초] 03. 음양 방송 청취가이드/공부 순서 (2) | 2023.11.14 |

| [왕초보 사주기초] 02. 사주를 배우면 좋은점 (3) | 2023.11.14 |